第30回 セイタカアワダチソウも月見草も頑張れ

日本には、日本の生態系や農林業に悪い影響を与える海外から来た生物を取り締まる「外来生物法」という法律があります。正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法」で環境省が管轄しています。

この法律は、2004年に、現在は東京都知事を務めている小池百合子さんが環境大臣だったときに議員立法として策定され、2005年から施行されています。

特定の外来生物を排除しようとする世界で唯一の法律です。動物、昆虫、魚、植物で、現在162種が「特定外来生物」に指定され、輸入・販売・保持が禁止され駆除が求められています。違反すると禁錮刑も含む重い罰を受ける法律なのですが、この法律を知らない方もまだたくさんいらっしゃるようです。

積極的に排除すべき特定外来生物に指定された植物は現在19種で、動物に比べると少ないのですが、生態系被害防止外来種として約400種が注意すべき外来植物であると提案されています。

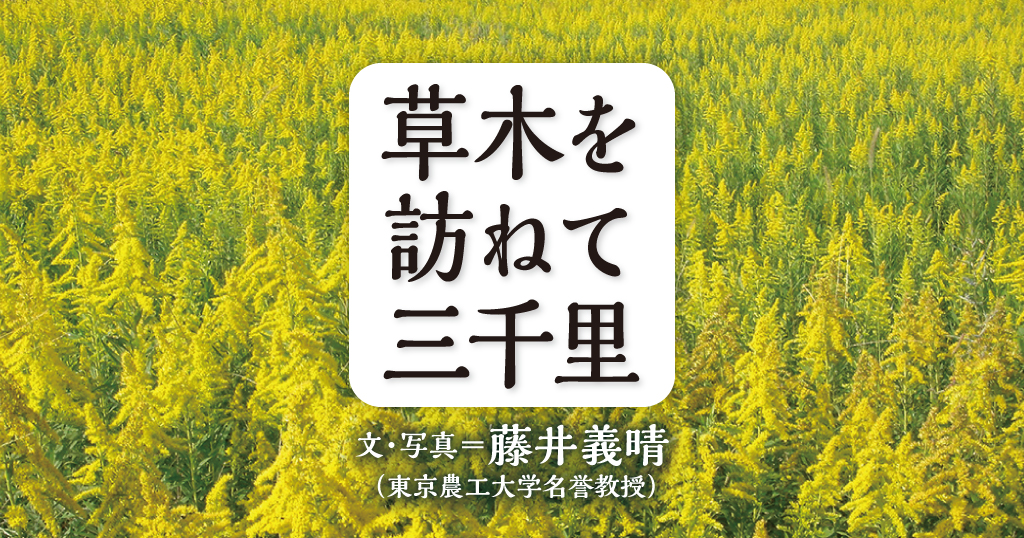

これらの外来植物の中で、北アメリカ原産で、戦後日本で広がって話題となったセイタカアワダチソウ(背高泡立草)は、甚大な被害をもたらすとして、「重点対策外来種」に指定されています。

セイタカアワダチソウは、その根から放出される物質によるアレロパシー活性が強いことが報告され、有名になりました。しかし、その後自分が出した物質で自家中毒を起こして衰退しつつあり、遅れて北アメリカからやって来たセイタカアワダチソウだけを食べるセイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシやアワダチソウグンバイによって減ってきています。

セイタカアワダチソウ類は、ケンタッキー州、ネブラスカ州、サウスカロライナ州などの州花になっています。夏に刈り込まれて、道端で背が低いまま咲くセイタカアワダチソウの花は綺麗です。品種改良された園芸種は温室で栽培され販売されています。

滋賀県の琵琶湖博物館の2015年の調査によれば、定期的に刈り取りしたところでは、在来植物と共存できること、日本在来種のススキ(薄)やヨモギ(蓬)と競争すると負けていることが報告されています。

皮肉なことに、北アメリカでは日本から来たススキが外来植物としてセイタカアワダチソウ類を抑制するので困っていると報告されています。

琵琶湖博物館で行った一般の人へのアンケート調査では、この花が嫌いではないという結果が出ています。花粉症の原因と言われたことがありますが、風媒花のブタクサが原因植物で、セイタカアワダチソウは虫媒花で花粉が飛ばず、花粉症の原因というのは濡れ衣であったことが判明しています。

虫媒花なので、北アメリカでは蜜源植物です。日本でも養蜂業者が蜜を取ったことがありますが、特有の臭いが嫌われ日本では普及しませんでした。この臭い物質はアンブレットライドという名前の大環状ケトン(化合物)で、人間の重要なホルモンであるプロスタグランジンと構造が似ています。

植物由来の中で唯一、麝香[じゃこう]の香りがある物質で、媚薬効果があるとされ、薄めて香水として使われています。匂いが濃いと脱いだ靴下のような悪臭ですが、薄めるとうっとりする香りになります。

身近にある天然の香料として利用してはいかがでしょうか。

秋になると、葉と茎が赤く紅葉するメリケンカルカヤ(米利堅刈萱)が目立つようになります。セイタカアワダチソウと一緒に生えていることもあります。この草も北アメリカ原産のイネ科植物で、葉が赤褐色になるので見分けやすい雑草です。花はススキに似ていて、学名のアンドロポゴンは男性の髭[ひげ]という意味です。

アメリカでは土壌侵食防止や造園、牛などの放牧用牧草、鳥の巣や隠れ場所として利用されています。乾燥した痩せた土地でも旺盛に生育するので、その特性を生かせば有用な植物になると思われます。

太宰治の小説『富嶽百景』には、「富士には月見草がよく似合ふ」という有名な文章があります。ツキミソウはアカバナ科マツヨイグサ属の草で薄いピンクの花が咲きますが、太宰治は「黄金色の月見草の花」が咲くと書いていますので、黄色い花が咲くメマツヨイグサ(雌待宵草)、あるいはオオマツヨイグサ(大待宵草)ではないかと思われます。

花は「けなげにすつくと立つてゐた」とも書かれ、小さくて可憐な花が、富嶽百景に描かれる巨大な富士山に対峙して負けておらず、金剛力草と呼びたいと言っています。太宰治は外来植物と知っていたかどうかわかりませんが、花を絶賛しています。

メマツヨイグサと同じマツヨイグサ属の雑草にアカバナユウゲショウ(赤花夕化粧)があります。やはりアメリカ大陸原産の外来植物で、艶のある赤い花が咲きます。関東地方から西に広く雑草化していますが、小型の雑草で他の植物の邪魔をしないので、外来植物として排斥されることがなく、「帰化植物」として日本に受け入れられているようです。

いまは「外来植物」と呼ばれることが多いのですが、昔は、「帰化植物」と呼ばれていました。帰化の本来の意味は「君主の徳に教化・感化されて、そのもとに服して従うこと」で、帰化植物はその国の環境に適応して自然に生育するようになった植物を意味し、日本で現在栽培されている作物も雑草も、その大部分は外国から持ち込まれた帰化植物です。

外来の動物・魚・昆虫は、他の同種のものを食べて絶滅させ置き換わると見られていますが、ネアンデルタール人が私たちホモサピエンスに取って替わられ、アメリカ合衆国やオーストラリアの原住民がヨーロッパの白人に抑圧されて現在では当初の人口の3%以下にまで減っているように、動植物や魚や昆虫や、少数民族を滅ぼしつつあるのは、実は人間なのです。

植物は他の動植物を食べたり絶滅させることはなく、帰化植物として、新天地で共存します。外来生物法で、侵略的な外来の動物や昆虫を取り締まることは重要ですが、植物も同じだと動物である人間の立場で考えず、有用な植物とは仲良くして共存を考えるべきであると思います。

ふじい・よしはる 1955年兵庫県生まれ。博士(農学)。東京農工大学名誉教授。鯉渕学園農業栄養専門学校教授。2009年、植物のアレロパシー研究で文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。『植物たちの静かな戦い』(化学同人)ほか著書多数。

バックナンバー